青岛为明学校第二届国学戏剧节精彩上演:与中华优秀文化同行,为国学素质教育拓土

5月31日,为明学校诗词大会隆重举行,旗下十一所分校的同学诗友齐聚青岛,经过一日酣战,最终,青岛为明学校以绝对优势取得冠军。当晚,我校一年一度的国学戏剧节又精彩上演,为领导、各路诗友、地方俊彦们奉上了一场别具特色的视听盛宴。

青岛为明学校自建校伊始,一直将培养学生的“中国灵魂,世界眼光”作为特色教育的基本原则,大力弘扬传统文化,发展国学教育,四年来成果丰硕。雷丽霞校长眼光独到:让一切艺术形式,成为宣扬文化精神的手段;将所有学生活动,变成施行国学教育的课堂。正如《十九大报告》中所说:(要)“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”因此,我们以戏剧为手段,以晚会为课堂,以国学为课件,以树人为目的,寓古于今,寓教于乐,努力探索可令“中华文化展现出永久魅力和时代风采”的特色教育,于是,便有了这场精彩的演出。

三个戏剧三堂大课

国学教育应该属于人文教育的范畴,人文教育以“个体精神”的优化为原则,而我国儒家的教育,恰恰是以提升个人修养的“君子道”为核心。《论语》上说:“君子道有三:仁者不忧,智者无惑,勇者无惧。”故而本届戏剧节的三出大戏,分别归类于“仁爱”、“智慧”、“勇气”三个篇章,以此强调“君子道”在国学教育中的特出地位。

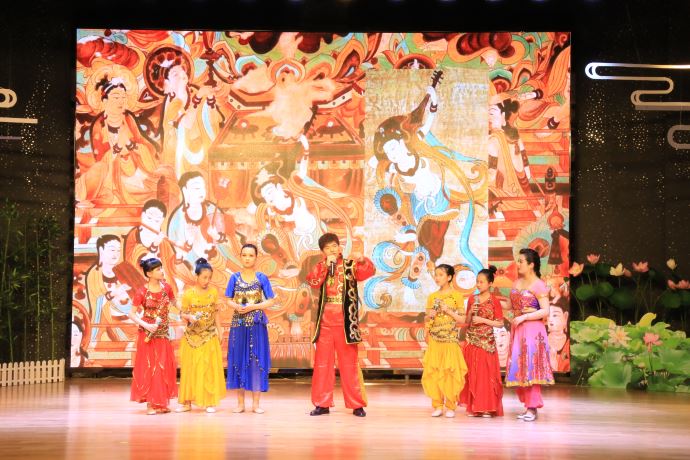

小学部的戏剧《舞胜敦煌》归入“智慧篇”,弘扬兵家文化,传播敦煌文化,以“安史之乱”为背景,构思出名将之子哥舒曜利用舞蹈国手谢阿蛮的精湛舞蹈技艺,吓退吐蕃十万大军的一段传奇。剧中展示了敦煌壁画,复原了敦煌舞姿,四位才气不凡的老师与四位灵气飞动的学生联袂出演,将角色演绎得活灵活现。为了突出其原创性,编导老师还根据唐代龟兹乐的风格,谱写了主题音乐《敦煌舞曲》。节目中,曾在2018年央视春晚中与李云迪同台的双簧管老师于洋,携二胡老师韩扬现场演奏,为张杨老师自编的敦煌舞伴奏;配上巨幅LED屏上大漠初阳的图片,真如敦煌壁画中的伎乐天复活了。说是原创,但也不能凭空瞎编,本剧遵循中国传统戏剧、小说的创作手法,以史家传记笔法,营造真实情境;以唐代小说技巧,强化传奇意味。剧中的谢阿蛮、哥舒曜、杨志烈等,都是活跃于那个时代中的真实人物,且故事背景符合“安史之乱”期间,西部敦煌一带唐蕃对峙的史实。创作者查阅大量资料,力求使内行能看出门道,外行能看到热闹,如此,才能让历史与现实碰撞出美丽的火花。

国际部的英语剧《杀狗记》归入“仁爱篇”,弘扬友悌文化,宣传仁爱齐家,讲的是聪明的女子杨月珍把死狗套上衣服假扮人尸放在自家门口,从而让丈夫孙华最终认清了狐朋狗友落井下石的嘴脸,最终与忠厚的亲弟弟孙荣重归于好的故事。本剧是根据元代“四大南戏”之一,徐畛的《杀狗劝夫》缩写而成的。虽是缩写,但比原创还费劲,因为韩文校长为体现国际部特色,要求排演一出英语剧。老师将中文版写出后,先试着翻译,再把翻译完的剧本发给长期旅居美国的朋友修改,终于熬出了一个地道的英语版本。

国际部出演的另一出大戏,是时长35分钟的《罗密欧与朱丽叶》,纳入“勇气篇”,致敬真理真情,反对战争冲突。作者将故事背景挪移到上世纪90年代的波黑内战中,讲述塞族的罗密欧,与穆族的朱丽叶以真挚的情感、壮烈的牺牲,最终令被内战裹挟的两大退出厮杀的故事。本剧在保持莎翁原著精神的基础上加入了人类意识,和平情怀的主题元素,虽然篇幅较长,但没有给观众留下过于冗肿的感觉。本剧特邀高中部朱昱霖同学出演罗密欧,于芯同学演唱主题曲《冬天来了》,为其增色不少。

戏剧表演是国际教育界推崇备至的一种素质教育形式,具有促进学生感性与理性均衡发展,体验与研究双管齐下,表演与合作齐头并进等多种裨益,可使演出者、观看者在怜悯与恐惧中陶冶情操,在陶冶与哀乐中净化心灵,于净化与思考中升华感悟。青岛为明学校认识到戏剧教育对提升学生素质的巨大作用,正着手丰富这个“施行国学教化的课堂”。

四个助演四种手段

晚会中的四个助演节目别具特色,以打击乐、歌唱、武术、礼仪四种艺术形式承载中国国学理念,成为“宣扬文化精神的手段”。

高中部段晓萱领衔的中国打击乐节目《迎宾炫鼓》如定海神针,迅速定住了观众们的心。四位鼓手凝神挥腕,鼓声如雨敲打万顷荷叶,如虎震彻十里山川。研究音乐教育出身的张红玲副总裁也被晓萱的技艺感动了,节目结束后登台拍照时,特地将她拉到身边,连连称赞。其实,打击乐是我校高考培训项目之一,高中部不惜重金,聘请优秀的艺术、体育教师加盟,对成绩难以压线的同学进行特色培训,以求另辟蹊径。不管什么样的学生,只要进入为明高中部,我们就有义务将其送进正规本科的大门,“一个都不能少”。先帮助学生登上一个更高的平台很重要,只有登上了月亮,才会有进入广寒宫,邀嫦娥共舞的机会。

小学部宮蕾老师指导的歌曲节目《花木兰》入选了2018年山东少儿艺术春晚。别小看这首歌!这可是我国少儿音乐考级10级(最高级)的备选曲目。经过宫老师的调教,一群三、四年级的小学生把歌曲唱得情真意切,余音绕梁。如果不了解花木兰故事,没有对花木兰精神的深刻感受,孩子们恐怕很难达到这种演唱境界,而国学教育就这样在音乐教育的过程中慢慢渗透着。小学部音乐教师于洋、书法教师王子斌、武术教师管廷锴联袂演唱了《刀剑如梦》,其间,颇谙拳经的王老师和专业出身的管老师各自展示拳脚。王老师之形意拳模仿鸟兽,于似与不似之间传递天人和谐之武道;管老师的太极拳师出陈氏,于柔与刚猛之交展示动静结合的武律。

礼仪展示节目《九歌·湘灵》则是根据楚国的鬼神祠祭之礼改编而成的。祠祭指春季举行的祭祀活动,楚国的祠祭保持了诗、乐、舞结合的原始形态,注重以华美的祭词赞美神灵;由男祭司祭祀女神,以女祭师歌舞演唱。为突出其诗意,编导老师以“楚辞”风格写成“祝词”与“颂词”,以《诗经》之四字句写成“祭词”,应和中国文学之“诗骚”渊源。为昭彰其乐、舞特色,特聘请张杨老师编舞、领舞;根据“湘乐”风调创作的歌曲《湘灵》,经高中部于芯同学纯净如水的歌喉过滤,抖落了一室清雅萧瑟的音符。古琴老师于小斐以清丽琴声贯穿其中,为节目增添了浓浓雅意。我校注重礼仪教化,因为知礼合仪的人一般会恪守内在的德操,古人正是通过礼仪教育来塑人的。礼仪具有一种庄严的仪式感,可培养人们的敬畏意识,保温生活情调。

一场晚会一条暗线

本场戏剧晚会,是为明诗词大会的一个环节,因此,晚会中埋下一条诗歌的暗线。开场时,编导老师将三句《诗经》名句嵌入主持词,以突出各路赛手相互研讨的诚意,相聚青岛的惬意,与国学晚会的寓意。结束时,主持人以四句唐诗,强调诗歌教化中当发扬李太白的仙气、杜子美的骨气、刘禹锡的豪气、白居易的灵气。

四个助演节目中,《迎宾炫鼓》以铿锵之音,缓急之律,敲击出节奏的诗意;歌曲《花木兰》以流动的音符冲击耳骨,观众于不经意间,头脑中当会悄悄闪现《木兰辞》中的诗句。歌曲《刀剑如梦》的后背景,以数幅水墨武侠人物画顺序播放,每幅图上皆有文字,连缀起来正是李白《侠客行》全文。礼仪展示《湘灵》突出了祭词的诗味,先在“祝词”中勾勒湘江二妃苦苦寻夫的情景——“若有淑灵于湘沅兮,乘容与兮桂舟。银丝纷乱于清露兮,吹排箫兮悠悠。青春要眇其水逝兮,尤思夫兮未休。望极涔阳而无岸兮,长缦立兮春愁。”再以“祭词”赞美娥皇、女英的德操——“惟尧帝子,女英娥皇。下嫁虞舜,其德芬芳。不矜尊贵,温婉淳良。……后妃有仪,伏惟尚飨。”最后以“颂词”与现实勾连,表达对当下的关注——“逢吉日兮辰良,芳菲菲兮满堂。敬湘沅之神祇,昭国学兮馨香。喜中华兮佳境,道红日兮大光。祈江湖兮静波,锡丰稔兮安康。”其实,古代礼仪的核心精神恰恰是通过对先祖、神祇的礼敬,表达对当下生活的关注,和对美好未来的憧憬,礼仪,就是别样的诗歌。

三出戏剧中也蕴藏着诗意。《杀狗记》如白居易的“新乐府叙事诗”,深入市井坊间,关注平头百姓的生存状态。如果按照“新乐府”一诗咏一事的特色,应该为戏剧附上个主旨小序——倡友悌也。莎士比亚的作品皆为诗剧,在我国著名的莎剧翻译家中,卞之琳先生翻译的版本基本保存了原著的诗性风格,而波黑版的《罗密欧与朱丽叶》,正是仿照卞先生的中文诗笔风格写成的,相信细心的观众已经感受到戏剧语言中的比兴况味,诗情蕴含。《舞胜敦煌》的主持词中,直接引用了去年暑假我校老师赴敦煌考察时写的一首七律,传递对历史遗留、文化精神的感受:“鸣沙山下月牙泉,顾影敦煌空自怜。猛士归兮徒断剑,玉门老矣只残垣。莫高刻绘千窟梦,丝路结盟万里川。我与张骞同策马,西行有道拓阳关。”虽然敦煌的辉煌已经消逝,壁上的图画正在被岁月剥蚀,阳关仅遗孤台,玉门关空有残垣,但莫高石室中美好的希冀尚存,史书册页中丝路的辉煌不灭。《道德经》中说:“死而不亡者寿。”物质的遗留可以垂死,精神的凝华则永葆青春,现代人当与厚重的历史、文化的妙道同行(我与张骞同策马),则国家可盘活“一带一路”,重拓阳关远道;教育可复兴传统文化,重拾素质、品位。

青岛为明学校,一个诗意栖息的地方,一个充满戏剧激情的地方,一个弘扬传统文化精神的地方,“面朝大海,春暖花开”。