青岛为明学校“国学大讲堂”推出“走近端午”国学讲座

4月26日,青岛为明学校“国学大讲堂系列——走近端午”在报告厅隆重开讲,王翰老师做了题为《五行配五说端午》的国学讲座。

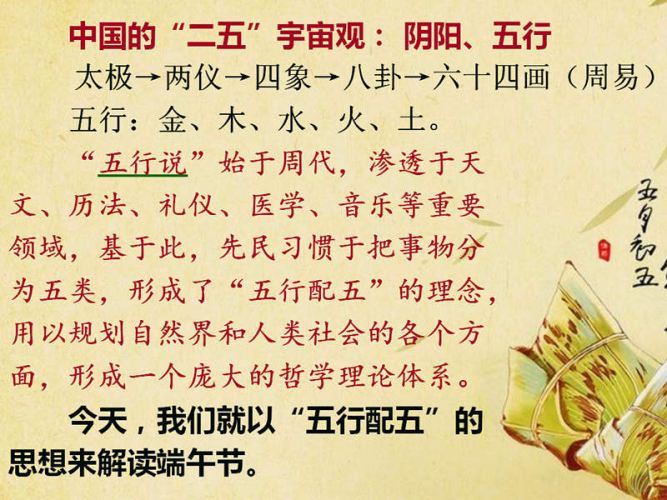

“五行说”始于周代,渗透于天文、历法、礼仪、医学、音乐等重要领域,基于此,先民习惯于把事物分为五类,形成了“五行配五”的理念, 用以规划自然界和人类社会的各个方面,形成一个庞大的哲学理论体系。本次讲座从“五行配五”的角度,来分析端午节及其重要习俗,令人耳目一新。

王老师通过对“五节”、“五候”、“五气”等内容的解读,使听众了解到:夏至前后,太阳照射时间最长,湿热多虫,易生疾病,故端午节最早应为“除恶节”,也就是“菖蒲节”。围绕着“菖蒲节”,介绍了古代“悬菖蒲、挂艾叶”、“戴香包、佩五线”、“避五毒、跳钟馗”、“浴兰汤、饮雄黄”等节日习俗,凸显古人注重健康养生,将“恶日”转化为“喜日”,将对立转化为和谐的智慧。

王老师从“五神”、“五谷”、“五色”等角度阐发,得出吃粽子是“顺应自然,延续免疫”的结论。端午属“土”,湿热伤脾胃,应食用土属的黄色食物、甜味食品来滋补。枣味甘甜,与稷同属土性食品,因此粽子中多包裹枣。根据中医“以形补形,以色补色” 的原则,香浓的肉类具有呵护脾胃,强健肌骨的作用,所以南方粽子多包裹肉类。常用的粽子叶,如苇叶、箬叶、箸叶,皆气味芳香,具有抑菌、活血、祛湿等功效。可见,“强身的意识,养生的理念,阴阳的谐和,五行的智慧都被一颗小小的粽子小巧玲珑地包裹了起来。”

王老师展示了八卦图,指明端午节在八卦上属于巽卦,对应的是龙、蛇两种动物,并作出推断:端午节驱赶蛇,却崇拜且畏惧龙。南方先民重视对神灵的祭祀,肯定在端午前祭龙,以求其止雨消灾。从屈原的《九歌》可以知道,南方的祭祀往往伴随娱神活动,即由巫师领衔扮演神灵,与众人表演,以求拉近人与神之间的距离,因此,端午节还是龙舟节。接着,通过“五行配五”的有关内容,得出“龙舟竞技也是养生驱病的延续”的结论——天气湿热,不利体魄。身生燥热,宜于入水。抗衡竞技,顺天应人。

王老师从“五事”、“五常”、“五官”三方面,证明端午节当有所追思,当追思诚信,当怀念“见利思义,见危授命”的谏议忠臣,屈原、伍子胥正是这样的人物,因此端午节也是“追思节”。讲座中,“小助教”李天泽同学读了这样一段话:“伍子胥以死谏言,屈大夫誓死殉国,中国的江河中流淌着耿介的诚信精神。每当五毒横行的时代,他们就是拯救心灵的菖蒲、艾叶、雄黄酒,驱走文化的急症,激发民族的免疫力。”

端午节在“五行”中属“土”,“土”的本义是乳房,象征生殖。后土皇地祇,全称承天效法厚德光大后土皇地祇又称厚土娘娘。源于母系社会自然崇拜中的土地与女性崇拜。她掌阴阳,滋万物,因此被称为大地之母。以上内容,便是端午节为什么又是女儿节的佐证。王老师告诉听众:中国有三大“女儿节”——五月五端午、七月七七夕、九月九重阳,蕴含着阳极而阴,阴阳守恒的哲学意味。

最后,“小助教”李时雨同学宣读了讲座结语:“端午节体现了尊重生命,尊重文化,追求天人和谐的‘五行配五’的文化智慧,这是端午的核心,也是文化的魂魄。其实每个中国节日都是优秀文化的焦点,他们像童话,包含着人们纯美的愿望;他们像神话,凝聚着民族信仰的元神。”王老师号召与会者热爱中国节日,关注身边的传统文化,并预祝初中部“阳光女孩”竞选活动圆满成功。