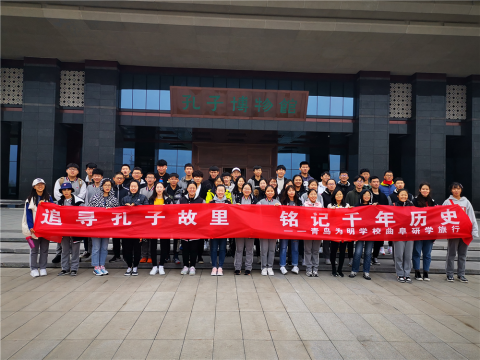

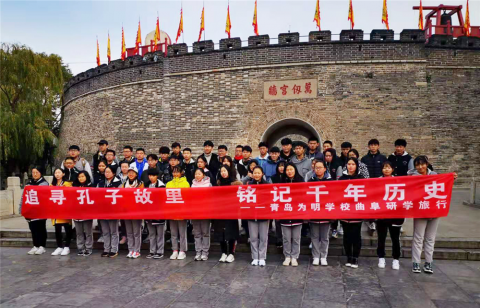

追寻孔子故里,铭记千年历史||青岛为明学校高中部高二年级曲阜研学之旅

“千年礼乐归东鲁,万古衣冠拜素王。”曲阜是孕育儒家文化的地方,也是圣人孔子的故乡。千百年来,人们怀着对孔子的崇敬,来到这座东方圣城,追忆感受着儒家文化。2019年11月23日,青岛为明学校高二级部近60名师生,在年级组长曹老师的带领下,来到孔子故里,寻访圣人足迹,感悟先贤智慧,开启了为期三天的研学之旅。

第一天

历经近5个小时的路程,师生一行人顺利地抵达曲阜儒家研学基地。

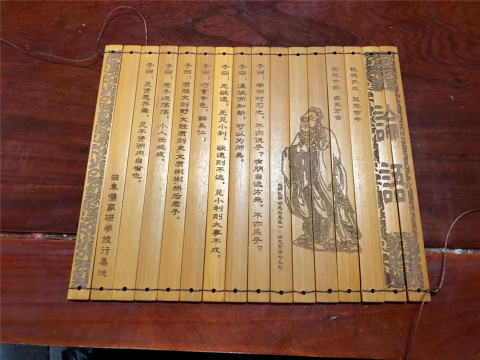

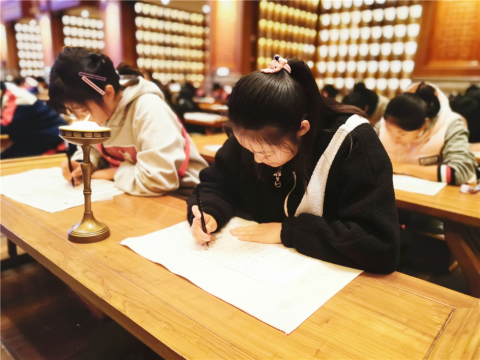

“韦编三绝”这句成语是后人根据孔子苦读《周易》的故事引申出来的。通过体验课程,我们了解孔子“韦编三绝”的来历,以圣贤为榜样立下勤奋好学之志,并亲自动手编制属于自己的竹简,做文化的传承人。

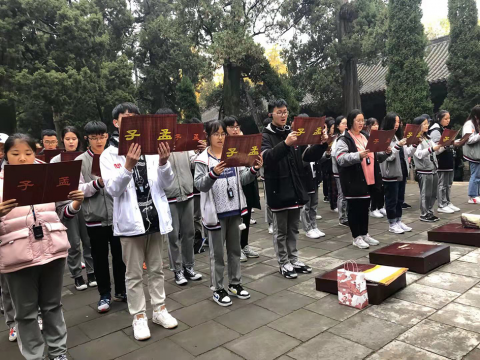

接下来,我们前往邹城,参观历代祭祀孟子的场所——孟庙,祭拜孟子。看参天古树,遍地丰碑,感受历朝历代对孟子的尊崇之情,了解孟子生平经历和其主张学说。

“冠笄”是成年礼的一种高级和代表性形式,也可以说是对成年人责任担当精神的一种道德审查。“冠礼”即是跨入成年人行列的男子加冠礼仪,“笄礼”是对古代女子成年的一种嘉礼。《礼记》云:“夫礼,始于冠”、“男子二十,冠而字”,“女子许嫁,笄而字”。神圣的成人礼,让我们心中倍感激动和自豪,从今天开始,我们将由家庭中的“孺子”转变成为正式跨入社会的成年人,担当起家庭和社会的责任,心怀感恩,勇于担当,胸怀天下。

晚餐结束后,基地又组织了《儒学与现代生活》的讲座,讲授浸润在我们的生活中的儒家文化,它与家风并行,从历史中走到我们现今生活,与当代生活有效结合,古为今用,推陈出新,它在当代的同样具有现实价值。

第二天

拜师礼,是古代学子与师长之间的一种礼节,由此而发展演变成一种学校的礼仪制度。

一早,在工作人员的安排下,我们穿戴好隆重的拜师礼服,虔诚认真的期待这场来自“至尊圣师”像前的拜师礼。这场拜师礼,严格按照古代拜师礼的程序,我们在孔子圣像身前,盥洗静心,诵读圣言,聆听师训,奉茶献花,让我们在隆重却又不失肃穆的氛围中,在古人虔诚向学的虔心中,再次学会尊师重道,尊重师长的传统美德。

孔子博物馆以展陈孔子文化为主,分为“孔子的时代、孔子的一生、孔子的智慧、孔子与中华文明、孔子与世界文明、永远的孔子”六大部分,让我们了解更为立体全面深刻的孔圣人。

在“尼山圣境”观看夫子长堤,观赏孔夫子临川一叹的孔子湖,让我们体会孔子“逝者如斯夫,不舍昼夜”的感慨。

72米高的孔子像伫立在尼山,铜像背山面湖,面南而立,犹如远眺世界,将中华文化乃至世界文明看遍,并将它智慧的光华散播。

我们在孔子大学里,再一次从“仁、义、礼、智、信”五个方面,学习孔子向世人展示的为人为政的根本,领悟他深厚的文化内涵。

晚餐结束后,基地的老师为我们做了关于《大哉孔子》的讲座,着重从孔子成长的人生轨迹,讲述他的理念形成和后世影响,孔子所提倡的“礼”在当下要如何理解和传承,令我们这群当代高中生深思。

第三天

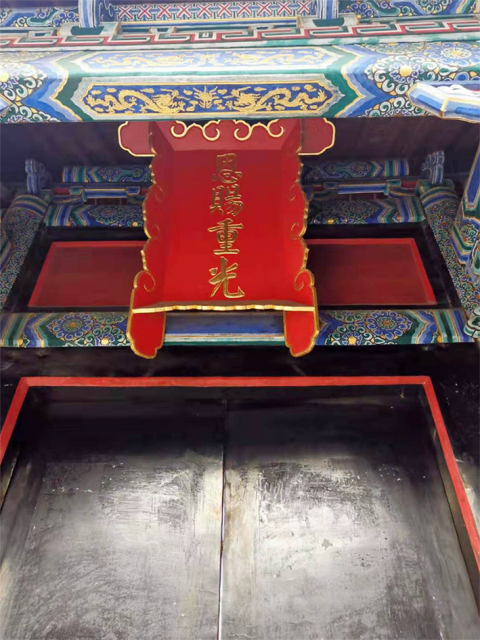

一早,我们师生们一起观看了开城仪式,厚重大气的表演,让我们感受到儒家礼仪文化的厚重,通过表演,亲近孔子,缅怀先师。

曲阜三孔是世人对孔子的钦佩、敬仰、怀念和铭记,是对孔子文化的推崇和传承。‘不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知言,无以为知人也’

向导为我们详细解说了孔府和孔庙的石碑、牌楼、府邸、古树等文化遗迹,其中蕴含的各个历史古迹的典故及文化背景使我们深层次地体验了孔子文化、儒家文化的精髓,增加了对传统儒家文化的理解。

我们在向导的带领下游学孔庙了解古代建筑制式及所蕴含的文化与建筑对话,与圣贤共鸣,徜徉在红墙绿茵间,畅游在历史长河中……

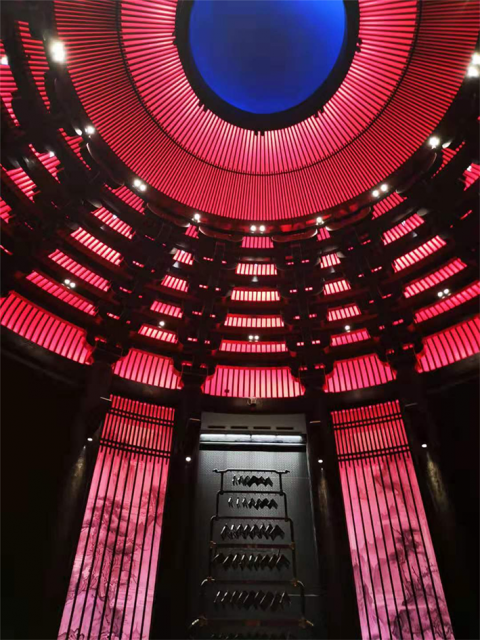

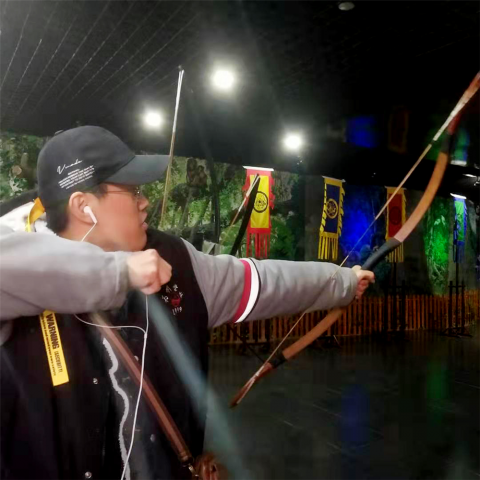

孔子六艺城以孔子当年教授的“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)为展示主题,弘扬中国优秀传统文化为宗旨,我们在寓教于乐中汲取传统文化的精华,感受现代艺术的精湛美妙。

午饭过后,我们即将告别这座陪伴中国封建王朝兴衰更替的文化古城,告别曾见证中国传统思想跌宕起伏的儒学之根——曲阜,带着中华民族尊老敬贤、重信守义、中正宽厚的道德光辉,自强不息、积极进取的精神力量,踏上返回青岛的归途,继续求学的前行之路。

研学是行走的课堂,是将学生的所学、所游、所思所感融合在一起,引领学生走出学校、走出教室,走向更广阔的天地。

读万卷书,行万里路,知与行是不可分割的,秉承着青岛为明学校“厚重、大气、高远、时尚”的教育理念和培养“有中国灵魂有世界眼光的中国人”的育人目标,研学,这一“知行合一”的教学形式,大大促进了学生在未来社会中的适应能力和发展能力。

一种经历,多种感悟!研学的旅程,分外精彩;研学的收获,硕果累累!在最美的为明,我们用脚走过齐鲁的山水,用眼看过齐鲁的美景,更用心感受齐鲁的文化,感悟中华文明的精华,感受青春路上的风景,倾听自己成长的声音!